【4招帮你化解精疲

【4招帮你化解精疲力竭症,走出职业倦怠期】

国外有家旅行社,他们的广告语非常独特,叫做——“到了那 里,快乐就减半了。”

这句话听起来是不是特别熟悉? 我们出发之前,总是心怀憧憬,做好各种准备,到了景点,

憧憬的愿景变成了现实,却发现激动的心情慢慢消失了。

这和我们追求目标的过程也是相似的,大部分以达到目标为 动力的人,会发现追逐目标的过程才是最能激发人内心动力 的。

这不禁会让我们想起奥斯卡·王尔德的一句非常有名的话—— “世界上只有两种悲剧,一种是得不到想要的东西,一种是得

到了它”。

在现实生活中,也存在着类似的情绪,这些清绪表现为人们 在追逐成功的过程中,激情满满,充满斗志,但在即将要成 功的时候,却会因为一些微不足道的琐事渐渐产生焦虑情 绪,或者在成功之后感到倦怠不已,严重的甚至对工作感到 非常厌恶,急切地想要逃脱。

这种心理现象在职场中会经常出现。有一位著名的心理学

家,叫史蒂文·贝格拉斯,他写了一本《自我驱动心理学》, 将这种心理现象称作“精疲力竭症”。

蒂文•贝格拉斯博士是一位临床心理医生,他长期关注职场人 的心理问题。在《自我驱动心理学》中,他详细介绍了精疲 力竭症的表现和成因,并且给人们提供了具体可操作的办 法,帮助我们尽快化解精疲力竭症,走出职业倦怠期。

01 什么是精疲力竭症? 篮球巨星迈克尔·乔丹在带领芝加哥公牛队 获得了NBA三连冠之后,却突然宣布退役,震惊了整个体

坛。

他本人对于退役的解释是出于个人的意愿,因为自己还没有 从年前父亲被谋杀的悲痛中走出来。

蒂文•贝格拉斯博士从心理学的角度分析认为:乔丹作为成功 人士,越来越受制于严重的自尊心的威胁。外界对他的评判 过高,如果接下来的球赛不能够再夺冠,那么他的失败将会 比成功更加引人注目。

而当他接下来去展望一个四连冠的时候,已经很难讲比赛单 纯地看成是一场篮球赛事了,等待他的,将是在这种重复的 工作中感受到的种种的压力。

因此,就算过早退役会给他带来一定的心理压力,但好过达 不到外界的期盼所带来的恐惧。

这种精疲力竭症在这位篮球明星的身上表现得非常明显。

因此,蒂文•贝格拉斯博士认为:所谓的精疲力竭症,是一种 不易被人察觉的心理疾病。人们受限于自己的工作经历或者 职业生涯,没办法逃脱,更不能得到心理上的满足。

由于这种心理疾病的存在,人们通常会具有闹情绪、逃避现 实、直接离职的行为,更严重的还会数诉诸一些极端的行 为,比如吸毒、抛弃家庭,甚至自残或自杀。

幸运的是,我们有很好的心理指导和治疗方法,来帮助这些 人走出困境。

02 精疲力竭症的成因有哪些?

1、强烈的个人主义以及对成功的渴望 上个世纪末以来出生的人,在经济快速发展的年代中长大,

他们是整个家庭的“中心”,受到过多的关爱。

随着经济的发展,财富的增加,教育理念也在慢慢变化。大 人们总是倾向于将成功的希望灌输到下一代人的身上。

这样的时代背景和不同于以往的教育理念,造就了强烈的个 人主义的而一代,每个人的个性都得到了充分的发挥,人们 相信自己不仅在家庭和学校中独一无二,走上岗位之后也一 定会是“佼佼者”。

随之而来的,就是每个人对于成长和成功的渴望空前高涨。 一旦将单纯地追求某种成功作为自己的人生目标,就很容易 在达到这个目标之后陷入迷惘期,感到精疲力竭。

2、沉重的期望

在书中,蒂文•贝格拉斯博士引用了威廉·詹姆斯发明的一个公 式来说明,沉重的期望是如何压垮了人们的自尊的:

自尊=成功/预期 也就是说,人们要想提高自我的满足感,就需要降低自己的

期望值。

我们在生活里也通常有这样的经验,即:期望越大,失望越 大。说的也就是这个道理。

期望越大,心理预期就会越高,如果达不到这个期待(通常 情况下会是这样),那么自尊就会受到伤害。

因此,只有当我们合理地降低期望值,不让自己肩负着过于 沉重的期望,才能够在面对结果的时候保持一颗平常的心 态,不至于导致心态失衡。

而且较低的期待还会减轻心理负担 ,反而更容易获得成功。 3、自我实现的障碍 我们都熟知“马斯洛需求层次理论”。在这个理论中,人们会

具备五种需求,而前四种需求(生理需求、安全需求、归属

需求、自尊需求)满足后,人们就会到达最高层次的需求,

即“自我实现的需求”。

人们的这些需求是在不自觉中慢慢一个一个层次发生的,而 一旦到了“自我实现”这个阶段,却容易遇到“自我实现的障

碍”。

这种障碍主要是通过对社会中其他成功人士的比较,发现自 己可能不具备自我实现的能力,对自己失去了信心和耐心, 因而导致了精神的疲累。

03 如何化解精疲力竭症? 在《自我驱动心理学》中,蒂文•贝格拉斯博士给出了一些很

好的建议:

1、直面自己的弱点,培养“女性思维”

在众多的心理临床治疗中,蒂文•贝格拉斯博士发现患有精疲 力竭症的人几乎都表示:一旦有人知道他在接受心理治疗, 宁愿“羞愧而死”。

他们不愿意直面自己患上这个心理疾病的事实,而这恰恰是 他们获得康复的关键。

因此,要改变自己固有的观念,改变只有女人能够示弱的想 法,要像女性一样,敢于示弱,适当的时候可以屈服,不要 将自己绑架在“永远不能承认自己是失败者”的高度上。

2、给自己制造‘良性的压力’,拒绝长期高压的生活和工作 挑战总是与“压力”并存。在追求成功的道路上,“挑战”是一种

动机,不同的动机,会给我们带来不同的表现。

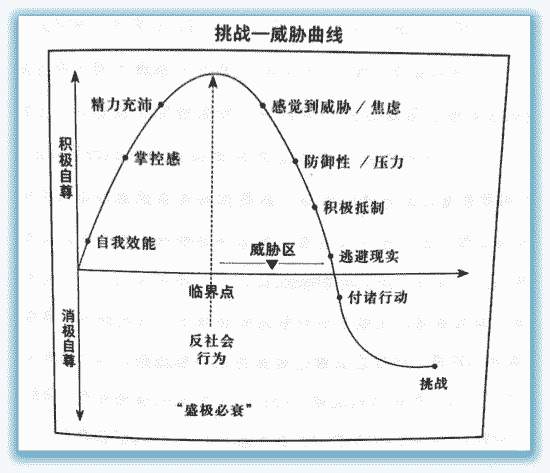

这个图(附在文最后)是著名的耶基斯-道森法则,展现的是

激励、压力等对人们的行为的影响。

这个图表明,当人们受到的外在激励和压力在一个区域内不 断增强的时候,人们成功完成工作之后的满足感会增加。

但是当这个正向的挑战和压力持续增长,超过最理想的状态 的时候,压力就变成了负面激励,给人们带去焦虑和挫败 感。

于是人们感受不到信心,反而会对自己达不到目标感到痛苦 甚至苛求。

所以,要给自己制造适当的良性压力,而不是过多的压力。 3、搞清楚我们“真实的恐惧”。 有时候,我们之所以感到焦虑,压力大,精疲力竭,是因为

我们不愿意直面自己的恐惧。

TED有一则心理学家的演讲,叫做《你应该认清你的恐惧而 不是目标》。

我们恐惧的到底是什么? 像文章开始提到的迈克尔·乔丹等国际巨星,他们恐惧的是达

不到观众的期待所带来的心理压力;

到达自我实现的阶段后,我们恐惧的可能是自己的能力与认 知不足以支撑我们更大的成功;

还处在中产阶段的人们,恐惧的是不确定的未来的风险和随 时到来的“中年危机”;

……

我们只有认清楚我们的恐惧,承认自己的弱势,才有可能客 观地面对自己和现实,从而采取恰当的措施,让自己拥有面 对恐惧的内心很能力。

你可以对自己说:“这样的困难我都克服了,那我一定能够面 对接下来的困难”。

直面恐惧,才能获得能力、勇气和信心。 4、找到人生的意义所在 剧作家萧伯纳曾经勇敢地放弃了一份成功的职业,在谈到原

因的时候,他说:

“我成功了,却感觉深陷泥潭。在二十多岁的时候,我有一份 非常厌恶的工作,是正常人无法逃脱的那种厌恶……最终, 我摆脱了那种生活。人生中真正的快乐是因有意义的事而存 在的,它是一种自然的力量,无止境地抱怨无法让你获得快 乐”。 找到意义,获得自我驱动的能量,改变让我们感到焦虑甚至 厌恶的现状,是这本书给予我们最大的启发。

在《自我驱动心理学》这本书的最后,蒂文•贝格拉斯博士用 弗里德里希·尼采的一句话告诉我们,人一定可以战胜精疲力 竭症,获得我们想要的生活——“只有当一个人了解其人生的 意义后,他才会明白应该要如何去做。”

其实,无论我们有没有患上“精疲力竭症”,我们都应当努力

去追寻人生的意义所在,我们也都应当通过了解自己的内 心,去努力获得想要的生活。

2019-07-06(13赞)

评论区:

Tim Ting : 看得出你用了不少時間準備及寫這篇文章呢。

牧心微笔记 : 嗯嗯是的!

link :

关注公众号"懒人找资源",星球资源一站式服务